Список категорий книжного вызова-2017

ч.1 январь-февраль / ч.2 январь-февраль-март / ч.3 март-апрель-май / ч.4 лето, часть 1

Книги в этом посте собрались по теме истории, мифологии и религии Древнего мира, но каждая касается этой темы по своему.

Barry Unsworth "The Songs of the Kings" / Барри Ансуорт "Песни королей" (2002)

![]()

Основная категория: 37. Действие книги происходит у моря или в море

Дополнительно: 12. Исторический роман / 19. Книга автора, которого ты раньше не читал / 33.Книга с событиями в военное время (в преддверие войны)

В этом году в книжном вызове нет категории "книга, выбранная по обложке", или "спонтанна подхваченная в книжном", а эта книжка появилась у меня именно так. Я купила ее по акции в книжном магазине, где манили целые стенды с подборкой книжек "все по 9,99 лир" (примерно 167 руб), вот такое издание на турецком - несмотря на то, что я обычно предпочитаю по возможности читать книги или на языке оригинала, или в переводе на свой родной. Но тут очень уж захотелось ознакомиться с этим произведением, и я подумала, что и переводная литература послужит практикой языка (я как раз стараюсь регулярно читать что-то на турецком).

![]()

То ли перевод получился слишком тяжеловесный для моих иностранных глаз, то ли действие развивалось вначале не слишком активно и захватывающе, но первые главы у меня шли тяжело. А потом я нагуглила информацию об авторе и случайно наткнулась на оригинальный текст книги на английском, скачала себе на читалку - и понеслось! Правда, кажется, эта книга еще не была переведена на русский, но если встретится - очень рекомендую. Об авторе можно почитать на ливлиб. А я уже наметила себе пару его книг на будущее :)

Теперь про "Песни королей". Действие происходит в Аулисе, местечке на берегу Греции, где собранное Агамемноном и Менелаем воинство тщетно ждет попутного ветра, чтобы отплыть к Трое, накануне легендарной войны. Как известно, именно из-за противного ветра Агамемнону пришлось в итоге принести в жертву свою дочь Ифигению. Книга посвящена обстоятельствам, которые привели именно к такому печальному исходу. Дальше автор дает волю своей фантазии, и на гомеровском материале рисует очень яркие и достоверные образы и типажи: пророк-визионер Калхас; жрец Зевса, провозвестник симфонии религии и политики; холодный и расчетливый интриган Одиссей (настоящий гений-социопат получился); слепой (по статусу положено) певец - профессиональный сочинитель и импровизатор, готовый (конечно, за скромное вознаграждение) включить ваше имя и деяния в историю, добавив куплет в свою песню - блокбастер и бестселлер своего времени; пойманный в сети своих собственных амбиций Агамемнон. По сюжету выходит, что идея жертвоприношения его дочери была буквально высосана из пальца, и это выступает как ужасающий пример того, что самые серьезные и непоправимые события порой оказываются случайным результатом политических игр и схем.

Исторический роман с массой аллюзий на современность (включая иногда заведомые анахронизмы, от которых только веселее), от которого ближе к середине уже невозможно оторваться. Автор безжалостно прошелся по сферам политики, религии и работы медиа. Кстати, о религии - интересно показано столкновение двух культовых и мировоззренческих систем, одну из которых представляет жрец Аполлона и прорицатель Калхас и юная жрица Артемиды Ифигения (Аполлон и Артемида - брат и сестра, близняшки, и их культ привнесен в Грецию именно из Малой Азии), а другую - жрец Зевса, имя которого я подзабыла (а Зевс, бог-громовержец - достояние индоевропейских народов, появившихся в Средиземноморье значительно позднее, но со временем подмявших под себя весь регион - и Зевс оказался на вершине пантеона, к тому же "усыновив" более старых местных богов, включая Аполлона и Артемиду).

***

Robert Graves "The Siege and Fall of Troy" / Роберт Грейвз "Осада и падение Трои" (1962)

![]()

Основная категория: 33. Книга с событиями в военное время

Дополнительно: 19. Книга автора, которого ты раньше не читал

Эта книга давно ждала своей очереди у меня на полке. Мне в руки она попала несколько лет назад во время одного из отпусков-путешествий. После романа по мотивам гомеровского эпоса логичным показалось почитать и это краткое литературное изложение "Илиады" и "Одиссеи" и вспомнить, кто есть кто. К тому же, именно в этом году я наконец побывала в самой Трое!

![]()

Прекрасное английское издание кроме всего прочего радовало великолепными иллюстрациями Grahame Baker. Можно ничего не читать, а только ими любоваться, загляденье просто!

![]()

Возможно, эта книга Грейвза не переведена на русский, мне не встретилось такое название, по крайней мере. К тому же, это не оригинальное произведение, а именно пересказ предыстории и истории Троянской войны и путешествий Одиссея, написанный для молодого поколения.

![]()

Вспомнила, что я сама с этим материалом знакомилась тоже по изложению для детей, будучи еще первоклассницей. Почему-то в моей школе именно в первом классе у нас был факультативный предмет "мифология", мы читали греческие мифы, а на последнем уроке нужно было нарядиться каким-нибудь персонажем и рассказать о себе. Я была Пенелопа :))) Сейчас мне кажется, что это же ужасно рано для такого чтения, что я тогда понимала? Но я читаю, сколько себя помню, лет с 3 точно, так что, видимо, мне было ок :)

![]()

Но с тех пор я, конечно, основательно забыла детали, а к Гомеру больше возвращаться не пришлось. Разве что "Трою" смотрела (надо бы пересмотреть, но теперь мне еще больше будет бросаться в глаза, что там все не так,как было на самом деле :))

![]()

Из предисловия к книге узнала, что, оказывается, Гомер ничего не писал о знаменитом "троянском коне", текст "Илиады" начинается на десятый год осады Трои и посвящен, главным образом, Ахиллесу и его сражению с Гектором после убийства Патрокла. Все, что было до этого, и после, включая падение Трои, было добавлено другими более ранними и поздними авторами. Еще узнала, что прорицатель Калхас - один из активных участников событий Троянской войны, причем именно ему приписывается ключевая роль в жертвоприношении Ифигении, а в "Песнях королей" эта история рассказана немного иначе.

![]()

Сам текст Грейвза дает информацию о богах и героях в концентрированном, но удобоваримом виде, и часто с юмором. Автор привлекает внимание к тому, что и оригинальный эпос пронизан юмором, а не только пафосом.

![]()

Одним из побуждений написать такое краткое произаическое изложение для Грейвза стало именно открытие юмора и увлекательности этого классического произведения, что совершенно упускалось из виду в годы его ученичества, а Гомера тогда английские школьники читали в оригинале. Богатыри, не мы :)

![]()

***

Давид Малкин "Король Шаул" (1989)

![]()

Основная категория: 12. Исторический роман

Дополнительно: 19. Книга автора, которого ты раньше не читал / 33.Книга с событиями в военное время

Читатели моего жж уже, может быть, забыли, но в последние годы у меня медленно, но верно продвигается изучение библейской истории и погружение в исторический контекст. Тематические посты давно не публиковала, но периодически подбираю себе мотивирующее чтение на тему. Оказывается, в разное время и разные авторы обращались к библейским героям и сюжетам в литературе в самых разных жанрах - и детектив, и драматургия, и стихи, но чаще всего, конечно, встречается исторический роман. Много-много всего написано про царей Давида и Соломона, к эпохе которых я потихоньку подбираюсь в своих изысканиях, но, оказывается, и про первого израильского царя, предшественника Давида, тоже есть что почитать!

В этом романе русскоязычного израильского автора в названии и тексте имена и названия приводятся не в привычной нам русифицированной транскрипции, а в максимально близкой к произношению оригинала (не могу не согласиться с этим подходом!). Из авторского предисловия:

"Я вижу твоё удивление, читатель: почему «король», а не «царь» и почему Шломо, а не Соломон? Роман написан по-русски, а русская традиция увековечила: «царь Саул», «царь Соломон». Но в Иерусалиме, где происходит действие романа, я более чем за тридцать лет жизни ни разу не встретил ни единого Саула, Самуила или Соломона. Зато на каждой улице живут Шаулы, Шмуэли и Шломо. Постарайся привыкнуть к тому, что персонажи моих романов – древние евреи, и у них «экзотические» имена.

Слово «царь» пришло в русский язык из латыни, с именем императора Юлия Цезаря. Царями именовались прежде всего монархи, правители держав – самодержцы. Этот же термин сохранялся для женщин: царица Савская, царица Клеопатра, царица Тамара. За что была оказана такая же честь первыми переводчиками Библии на русский (с греческого, а не с оригинала!) Шаулу, Давиду и Шломо – не знаю, но термин этот явно не подходит небольшому древнееврейскому государству. Царь – это Иван Грозный, самодержец Руси, но не Давид, управлявший несколькими городами и десятком селений.

От другого имени – Карла Великого – осталось в русском языке слово «король» для европейских монархов периода активной западной истории: войн, интриг, перекраивания пограничных земель, бунтов, искусства и философии. Таковы были и древнееврейские государства периода, о котором мои романы.

И Цезарь, и Карл Великий родились через много столетий после Давида, а значит, право выбора между «царством» и «королевством» остаётся за нами с тобой, читатель. Я предпочёл «король», оставив «царство» для Святой земли, но не для смертных её правителей: Царство Божье. Да ведь на современном Ближнем Востоке и нет царей – одни короли: саудовский, иорданский, король Марокко. Так их и называют газеты.

А «иврим»... Большинство учёных полагают, что именно так называли евреев три тысячи лет назад: «народ, пришедший из-за реки» (вероятно, из-за Евфрата). Если это и неверно, то другого названия у нас нет: «иудей» тогда означало принадлежность к племени Йеѓуды, «израильтянин» – к одному из северных племён, скорее всего, к Эфраиму. О таком новом слове, как «евреи», в период Первого Храма говорить ещё слишком рано.

Это мучение и для писателя, и для читателей – первый раз писать на иностранном языке (в данном случае – на русском) библейские термины и собственные имена. Но надо же когда-то начинать. Если на иврите написано: «Бная бен-Иояда», а в синодальной транскрипции: «Ванея», у меня закрадывается подозрение, что монах-грек, переводивший эту Книгу Царств на русский, был не вполне трезв. Так и получилось: написано «Бат-Шева», переведено «Вирсавия», написано «Шмуэль», переведено «Самуил» и т. д. Но нету у евреев и никогда не было Вирсавий и Ванеев!

При всём уважении к традиции, я вижу, что такие слова, как «колена» не пошли дальше Библии, а значит, в русском языке не привились, и придаю им их истинный смысл: «племена», вернув слово «колено» анатомии. Я внимательно слежу за поисками эквивалентных терминов и собственных имён моими коллегами – первопроходцами поневоле (прежде всего, в русскоязычной десятитомной «Еврейской Энциклопедии») и вынужден был в этом романе-жизнеописании короля Шломо смиренно вернуться к «неправильным, но въевшимися в память» терминам и названиям: «Египет», «филистимляне», «Дамаск». Но есть же «красная черта»! Если русский читатель встречал имя «Самей» в завещании короля Давида сыну Шломо, а потом, читая в подлиннике, увидит, что отмщён был «Шими» – как он должен догадываться, что казнён был именно тот человек, о котором говорил Давид?

Так зачем нам эти загадки при постижении Ветхого Завета? Торы?

По таким вот соображениям, я и предлагаю читателю вместе со мной начать привыкать к тому, что Танах был написан на древнееврейском языке и повествует не о греках или викингах, а о древних евреях, и поэтому не «Иисус Навин», а «Йеѓошуа бин-Нун» и не «Фамарь», а «Тамар»."

Помимо книги о Сауле / Шауле, Давид Малкин написал также романы "Король Давид" (1999), "Король Шломо" (2005), а также сбрник новелл "Жизнеописания малых королей" (1992) и роман "Последний король Иудеи". Об авторе и его произведениях: berkovich-zametki.com/Avtory/Malkin.htm

Что касается моих впечатлений, не могу сказать, что роман меня сильно впечатлил и завлек. Читала исключительно из интереса к выбранной теме, текст по художественной силе не сравнить с "Самсоном-назореем" Жаботинского, например. Хотя мотивация у этих израильских авторов во многом схожа - писать о том, "как евреи жили у себя дома". Интересно, что фигура царя Саула (Шаула) у Малкина описана с большой симпатией к этому герою, в отличие от библейского текста, где он показан отнюдь не в самом выгодном свете, оттеняя безусловно положительную фигуру юного Давида. Но от этого чтения я получила главное, что хотела - погружение в мир истории древнего Израиля и взгляд на ее героев как реальных, живых людей со своими чувствами, желаниями и историями.

***

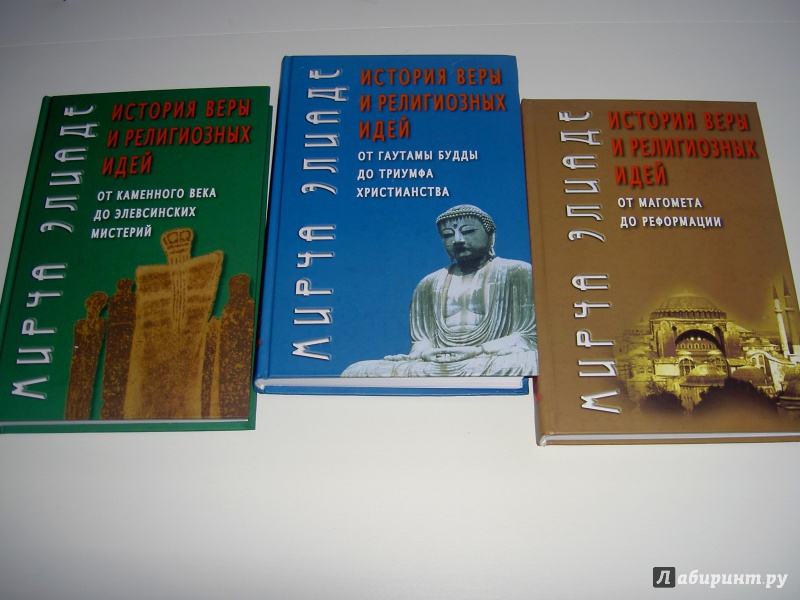

Мирча Элиаде "История веры и религиозных идей" / "Histoire des croyances et des idees religieuses" (1976-1983)

![]()

Основная категория: 6. Очень толстая книга

Дополнительно: 18. Любимый жанр (религиоведение/культурология в интересном изложении) / 19. Книга автора, которого ты раньше не читал / 20. Книга, на которую вас подкупили отзывы (во всем виновата kleida)

На самом деле это не одна книга, а три тома, и если сложить из вместе, получится как раз "Очень Толстая Книга" :)

"От каменного века до элевсинских мистерий" / "De Lаgе de la pierre aux mystere d'Eleusis" - 432 стр.

"От Гаутамы Будды до триумфа христианства" / "De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme" - 495 стр.

"От Магомета до Реформации" / "De Mahomet a l'age des reformes" - 349 стр.

Об этой книге я узнала от kleida. Читаю в электронной версии, но подобное лучше читать на бумаге, где проще оставлять закладки и возвращаться к прочитанному. Включаю книгу в этот пост по сходности тематики, хотя я пока только заканчиваю первый том, но планирую прочесть все три до конца года (хахаха, отзываются Небеса :)

Очень "обзорный обзор" религиозной истории человечества, в котором все традиции представлены в хронологическом порядке. В этом плане книга перекликается с "Историей религии" о.Александра Меня, с той разницей, что подача здесь, конечно, не с христианской точки зрения, а с нейтральной, отстраненной, но доброжелательной позиции религиоведа.

Первая книга в электронной версии: www.e-reading.club/book.php. Читается неспешно, некоторые главы я буквально заглатывала, а некоторые шли очень медленно (про Индию, например... мозги у меня кипят от них! просто не могу весь этот божественный компот переварить, видимо, надо питаться какими-то особенными веществами, чтобы такое придумать...), периодически

Для примера - фрагменты, привлекшие особое мое внимание.

Глава V МЕГАЛИТЫ, ХРАМЫ, ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: ЗАПАД ЕВРОПЫ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ДОЛИНА ИНДА - § 34. Камень и банан

"Когда мы созерцаем грандиозные мегалитические монументы самых древних земледельцев Северной Европы, на ум приходит известный индонезийский миф.

В начале начал, когда небо находилось очень близко от земли, Бог, спускал свои дары на веревке, чтобы передать их первичной супружеской чете. Однажды он послал им камень, но удивленные и возмущенные предки отказались его принять. Через несколько дней бог снова опустил веревку, на этот раз с бананом, который был немедленно принят. Тогда предки услышали глас создателя: "поскольку вы выбрали банан, ваша жизнь будет подобна жизни этого фрукта. Если бы вы выбрали камень, ваша жизнь была бы подобна бытию камня, вечному и бессмертному".

Как мы видели, с началом земледелия радикально изменилась концепция человеческой участи: она оказалась такой же хрупкой и эфемерной, как жизнь растений. Но, с другой стороны, человек как бы разделил с растениями их циклическую судьбу: рождение, жизнь, смерть, новое рождение. Мегалитические монументы можно истолковать, как ответ на наш индонезийский миф: если жизнь человека подобна жизни злаков, сила и долговечность достижимы через смерть. Умершие возвращаются в лоно Матери-Земли с надеждой разделить судьбу посеянных семян: к тому же они мистически ассоциируются с каменными блоками погребальной камеры и, следовательно, становятся столь же сильными и неразрушимыми, как камни.

<...> Генеративная функция не должна объясняться фаллической символикой менгира, хотя такая символика и зафиксирована в некоторых культурах. Первоначальной — и фундаментальной — идеей была «трансмутация» предков в камень, и менгир либо служил "заместителем тела", либо содержал какой-то существенный элемент умершего — скелет, пепел, «душу» — в самой своей структуре. В обоих случаях умерший одухотворял камень; он обретал новое тело — каменное, а значит, неразрушимое. Именно это делало менгир или мегалитическую могилу неистощимым источником жизненности и силы. Включаясь в структуру погребальных камней, умершие становились владыками плодовитости и процветания. Говоря языком индонезийского мифа, им удавалось овладеть и камнем, и бананом."

А тут прямо Змей-Горыныч. Наверняка ведь этот образ у наших предков - индоевропейское наследие?

"Центральный миф об Индре, который к тому же является важнейшим мифом «Ригведы», рассказывает о его победоносном сражении с Вритрой, гигантским драконом, который удерживал воды в "горной расщелине". Подкрепленный сомой, Индра распластывает змея своей ваджрой (yajra — "молнией"), выкованной Тваштаром, раскалывает его череп и освобождает воды, которые низвергаются к морю "как мычащие коровы".

Борьба бога со змееподобным или морским монстром является, как известно, весьма распространенным мифическим сюжетом.

Можно вспомнить борьбу между Ра и Апопом, между шумерским богом Нинуртой и Асагом, Мардуком и Тиамат, между хеттским богом грозы и змеем Иллуянкой, между Зевсом и Тифоном, иранским героем Траэтаоной и трехглавым драконом Ажи-Дахака. В некоторых случаях (например, Мардук — Тиамат) победа бога является предусловием космогонии. В других случаях ставка — инаугурация новых времен или утверждение новой власти (ср.: Зевс — Тифон, Баал — Йамму). В общем и целом, именно умертвление змееподобного монстра, выступающего как символ «хаоса» и одновременно «автохтонности», создает новую космическую или институциональную «ситуацию». Характерная и общая для всех мифов черта — первоначальное поражение героя или страх поражения. Мардук и Ра колеблются вступать в бой; поначалу змею Иллуянке удается ранить бога; Тифону удается отрезать и унести тестикулы Зевса. Согласно «Шатапатха-брахмане», Индра, увидев Вритру, убегает как можно дальше, и "Маркандея-пурана" представляет его "больным от страха" и желающим мира.

Нет нужды останавливаться на «натуристских» интерпретациях этого мифа. В победе над Вритрой видели то грозу, разрешающуюся дождем, то спуск горных вод (Ольденберг), то победу солнца над холодом, «пленившим» и заморозившим воды (Хиллебрандт). Конечно, «натуристские» элементы здесь есть, поскольку миф поливалентен; в частности, победа Индры равносильна триумфу жизни над бесплодием и смертью как последствиями «остановки» вод Вритрой. Однако структура мифа космогонична. В «Ригведе» говорится, что своей победой бог сотворил солнце, небо и рассвет. Согласно другому гимну Индра самим своим рождением разделил Небо и Землю, установил небесный свод и, метнув ваджру, поразил Вритру, который удерживал воды во тьме. Небо и Земля — родители богов; Индра — самый младший из них и последний, поскольку он кладет конец священному браку Неба и Земли. "Своей силой он разводит эти два мира, Небо и Землю, и позволяет Солнцу воссиять". После этого творческого подвига Индра утверждает Варуну в качестве космократа и хранителя рита (которое оставалось спрятанным в подземном мире).

<...> Миф поливалентен. Помимо значимости космогонической, он несет в себе валентности «натуристские» и «исторические». Борьба Индры служила моделью для борьбы, которую арии должны были вести против Дасью (иначе называвшихся вртаны). "Тот, кто победил в битве, действительно убивает Вритру". Есть вероятность, что в древние времена борьба между Индрой и Вритрой составляла мифо-ритуальный сценарий праздников Нового Года, призванных обеспечить возрождение мира.Своей неутомимостью в борьбе и творении, этот бог, олицетворяющий оргиастические силы и вселенское плодородие, обязан тому факту, что насилие дает толчок жизни, наполняет ее плотью и регенерирует. Но очень скоро индийская рефлексия станет использовать этот миф как иллюстрацию божественного двуединства и, далее, как пример герменевтики, направленной на раскрытие конечной реальности."

Там еще много интересного, например, про Аполлона и других, казалось бы, хорошо знакомых всех обитателей греческого пантеона. И про Заратустру очень интересно - про него я, оказывается, меньше всего знаю.

На этом пока все. Но у меня еще немало постов в черновиках ждет своей очереди! И еще больше книжек, тем, фотографий и историй ждут прочтения, исследования, сортировки и рассказа :)

This entry was originally posted at http://meladan.dreamwidth.org/655946.html. Please comment there using OpenID.

ч.1 январь-февраль / ч.2 январь-февраль-март / ч.3 март-апрель-май / ч.4 лето, часть 1

Книги в этом посте собрались по теме истории, мифологии и религии Древнего мира, но каждая касается этой темы по своему.

Barry Unsworth "The Songs of the Kings" / Барри Ансуорт "Песни королей" (2002)

Основная категория: 37. Действие книги происходит у моря или в море

Дополнительно: 12. Исторический роман / 19. Книга автора, которого ты раньше не читал / 33.Книга с событиями в военное время (в преддверие войны)

В этом году в книжном вызове нет категории "книга, выбранная по обложке", или "спонтанна подхваченная в книжном", а эта книжка появилась у меня именно так. Я купила ее по акции в книжном магазине, где манили целые стенды с подборкой книжек "все по 9,99 лир" (примерно 167 руб), вот такое издание на турецком - несмотря на то, что я обычно предпочитаю по возможности читать книги или на языке оригинала, или в переводе на свой родной. Но тут очень уж захотелось ознакомиться с этим произведением, и я подумала, что и переводная литература послужит практикой языка (я как раз стараюсь регулярно читать что-то на турецком).

То ли перевод получился слишком тяжеловесный для моих иностранных глаз, то ли действие развивалось вначале не слишком активно и захватывающе, но первые главы у меня шли тяжело. А потом я нагуглила информацию об авторе и случайно наткнулась на оригинальный текст книги на английском, скачала себе на читалку - и понеслось! Правда, кажется, эта книга еще не была переведена на русский, но если встретится - очень рекомендую. Об авторе можно почитать на ливлиб. А я уже наметила себе пару его книг на будущее :)

Теперь про "Песни королей". Действие происходит в Аулисе, местечке на берегу Греции, где собранное Агамемноном и Менелаем воинство тщетно ждет попутного ветра, чтобы отплыть к Трое, накануне легендарной войны. Как известно, именно из-за противного ветра Агамемнону пришлось в итоге принести в жертву свою дочь Ифигению. Книга посвящена обстоятельствам, которые привели именно к такому печальному исходу. Дальше автор дает волю своей фантазии, и на гомеровском материале рисует очень яркие и достоверные образы и типажи: пророк-визионер Калхас; жрец Зевса, провозвестник симфонии религии и политики; холодный и расчетливый интриган Одиссей (настоящий гений-социопат получился); слепой (по статусу положено) певец - профессиональный сочинитель и импровизатор, готовый (конечно, за скромное вознаграждение) включить ваше имя и деяния в историю, добавив куплет в свою песню - блокбастер и бестселлер своего времени; пойманный в сети своих собственных амбиций Агамемнон. По сюжету выходит, что идея жертвоприношения его дочери была буквально высосана из пальца, и это выступает как ужасающий пример того, что самые серьезные и непоправимые события порой оказываются случайным результатом политических игр и схем.

Исторический роман с массой аллюзий на современность (включая иногда заведомые анахронизмы, от которых только веселее), от которого ближе к середине уже невозможно оторваться. Автор безжалостно прошелся по сферам политики, религии и работы медиа. Кстати, о религии - интересно показано столкновение двух культовых и мировоззренческих систем, одну из которых представляет жрец Аполлона и прорицатель Калхас и юная жрица Артемиды Ифигения (Аполлон и Артемида - брат и сестра, близняшки, и их культ привнесен в Грецию именно из Малой Азии), а другую - жрец Зевса, имя которого я подзабыла (а Зевс, бог-громовержец - достояние индоевропейских народов, появившихся в Средиземноморье значительно позднее, но со временем подмявших под себя весь регион - и Зевс оказался на вершине пантеона, к тому же "усыновив" более старых местных богов, включая Аполлона и Артемиду).

***

Robert Graves "The Siege and Fall of Troy" / Роберт Грейвз "Осада и падение Трои" (1962)

Основная категория: 33. Книга с событиями в военное время

Дополнительно: 19. Книга автора, которого ты раньше не читал

Эта книга давно ждала своей очереди у меня на полке. Мне в руки она попала несколько лет назад во время одного из отпусков-путешествий. После романа по мотивам гомеровского эпоса логичным показалось почитать и это краткое литературное изложение "Илиады" и "Одиссеи" и вспомнить, кто есть кто. К тому же, именно в этом году я наконец побывала в самой Трое!

Прекрасное английское издание кроме всего прочего радовало великолепными иллюстрациями Grahame Baker. Можно ничего не читать, а только ими любоваться, загляденье просто!

Возможно, эта книга Грейвза не переведена на русский, мне не встретилось такое название, по крайней мере. К тому же, это не оригинальное произведение, а именно пересказ предыстории и истории Троянской войны и путешествий Одиссея, написанный для молодого поколения.

Вспомнила, что я сама с этим материалом знакомилась тоже по изложению для детей, будучи еще первоклассницей. Почему-то в моей школе именно в первом классе у нас был факультативный предмет "мифология", мы читали греческие мифы, а на последнем уроке нужно было нарядиться каким-нибудь персонажем и рассказать о себе. Я была Пенелопа :))) Сейчас мне кажется, что это же ужасно рано для такого чтения, что я тогда понимала? Но я читаю, сколько себя помню, лет с 3 точно, так что, видимо, мне было ок :)

Но с тех пор я, конечно, основательно забыла детали, а к Гомеру больше возвращаться не пришлось. Разве что "Трою" смотрела (надо бы пересмотреть, но теперь мне еще больше будет бросаться в глаза, что там все не так,как было на самом деле :))

Из предисловия к книге узнала, что, оказывается, Гомер ничего не писал о знаменитом "троянском коне", текст "Илиады" начинается на десятый год осады Трои и посвящен, главным образом, Ахиллесу и его сражению с Гектором после убийства Патрокла. Все, что было до этого, и после, включая падение Трои, было добавлено другими более ранними и поздними авторами. Еще узнала, что прорицатель Калхас - один из активных участников событий Троянской войны, причем именно ему приписывается ключевая роль в жертвоприношении Ифигении, а в "Песнях королей" эта история рассказана немного иначе.

Сам текст Грейвза дает информацию о богах и героях в концентрированном, но удобоваримом виде, и часто с юмором. Автор привлекает внимание к тому, что и оригинальный эпос пронизан юмором, а не только пафосом.

Одним из побуждений написать такое краткое произаическое изложение для Грейвза стало именно открытие юмора и увлекательности этого классического произведения, что совершенно упускалось из виду в годы его ученичества, а Гомера тогда английские школьники читали в оригинале. Богатыри, не мы :)

***

Давид Малкин "Король Шаул" (1989)

Основная категория: 12. Исторический роман

Дополнительно: 19. Книга автора, которого ты раньше не читал / 33.Книга с событиями в военное время

Читатели моего жж уже, может быть, забыли, но в последние годы у меня медленно, но верно продвигается изучение библейской истории и погружение в исторический контекст. Тематические посты давно не публиковала, но периодически подбираю себе мотивирующее чтение на тему. Оказывается, в разное время и разные авторы обращались к библейским героям и сюжетам в литературе в самых разных жанрах - и детектив, и драматургия, и стихи, но чаще всего, конечно, встречается исторический роман. Много-много всего написано про царей Давида и Соломона, к эпохе которых я потихоньку подбираюсь в своих изысканиях, но, оказывается, и про первого израильского царя, предшественника Давида, тоже есть что почитать!

В этом романе русскоязычного израильского автора в названии и тексте имена и названия приводятся не в привычной нам русифицированной транскрипции, а в максимально близкой к произношению оригинала (не могу не согласиться с этим подходом!). Из авторского предисловия:

"Я вижу твоё удивление, читатель: почему «король», а не «царь» и почему Шломо, а не Соломон? Роман написан по-русски, а русская традиция увековечила: «царь Саул», «царь Соломон». Но в Иерусалиме, где происходит действие романа, я более чем за тридцать лет жизни ни разу не встретил ни единого Саула, Самуила или Соломона. Зато на каждой улице живут Шаулы, Шмуэли и Шломо. Постарайся привыкнуть к тому, что персонажи моих романов – древние евреи, и у них «экзотические» имена.

Слово «царь» пришло в русский язык из латыни, с именем императора Юлия Цезаря. Царями именовались прежде всего монархи, правители держав – самодержцы. Этот же термин сохранялся для женщин: царица Савская, царица Клеопатра, царица Тамара. За что была оказана такая же честь первыми переводчиками Библии на русский (с греческого, а не с оригинала!) Шаулу, Давиду и Шломо – не знаю, но термин этот явно не подходит небольшому древнееврейскому государству. Царь – это Иван Грозный, самодержец Руси, но не Давид, управлявший несколькими городами и десятком селений.

От другого имени – Карла Великого – осталось в русском языке слово «король» для европейских монархов периода активной западной истории: войн, интриг, перекраивания пограничных земель, бунтов, искусства и философии. Таковы были и древнееврейские государства периода, о котором мои романы.

И Цезарь, и Карл Великий родились через много столетий после Давида, а значит, право выбора между «царством» и «королевством» остаётся за нами с тобой, читатель. Я предпочёл «король», оставив «царство» для Святой земли, но не для смертных её правителей: Царство Божье. Да ведь на современном Ближнем Востоке и нет царей – одни короли: саудовский, иорданский, король Марокко. Так их и называют газеты.

А «иврим»... Большинство учёных полагают, что именно так называли евреев три тысячи лет назад: «народ, пришедший из-за реки» (вероятно, из-за Евфрата). Если это и неверно, то другого названия у нас нет: «иудей» тогда означало принадлежность к племени Йеѓуды, «израильтянин» – к одному из северных племён, скорее всего, к Эфраиму. О таком новом слове, как «евреи», в период Первого Храма говорить ещё слишком рано.

Это мучение и для писателя, и для читателей – первый раз писать на иностранном языке (в данном случае – на русском) библейские термины и собственные имена. Но надо же когда-то начинать. Если на иврите написано: «Бная бен-Иояда», а в синодальной транскрипции: «Ванея», у меня закрадывается подозрение, что монах-грек, переводивший эту Книгу Царств на русский, был не вполне трезв. Так и получилось: написано «Бат-Шева», переведено «Вирсавия», написано «Шмуэль», переведено «Самуил» и т. д. Но нету у евреев и никогда не было Вирсавий и Ванеев!

При всём уважении к традиции, я вижу, что такие слова, как «колена» не пошли дальше Библии, а значит, в русском языке не привились, и придаю им их истинный смысл: «племена», вернув слово «колено» анатомии. Я внимательно слежу за поисками эквивалентных терминов и собственных имён моими коллегами – первопроходцами поневоле (прежде всего, в русскоязычной десятитомной «Еврейской Энциклопедии») и вынужден был в этом романе-жизнеописании короля Шломо смиренно вернуться к «неправильным, но въевшимися в память» терминам и названиям: «Египет», «филистимляне», «Дамаск». Но есть же «красная черта»! Если русский читатель встречал имя «Самей» в завещании короля Давида сыну Шломо, а потом, читая в подлиннике, увидит, что отмщён был «Шими» – как он должен догадываться, что казнён был именно тот человек, о котором говорил Давид?

Так зачем нам эти загадки при постижении Ветхого Завета? Торы?

По таким вот соображениям, я и предлагаю читателю вместе со мной начать привыкать к тому, что Танах был написан на древнееврейском языке и повествует не о греках или викингах, а о древних евреях, и поэтому не «Иисус Навин», а «Йеѓошуа бин-Нун» и не «Фамарь», а «Тамар»."

Помимо книги о Сауле / Шауле, Давид Малкин написал также романы "Король Давид" (1999), "Король Шломо" (2005), а также сбрник новелл "Жизнеописания малых королей" (1992) и роман "Последний король Иудеи". Об авторе и его произведениях: berkovich-zametki.com/Avtory/Malkin.htm

Что касается моих впечатлений, не могу сказать, что роман меня сильно впечатлил и завлек. Читала исключительно из интереса к выбранной теме, текст по художественной силе не сравнить с "Самсоном-назореем" Жаботинского, например. Хотя мотивация у этих израильских авторов во многом схожа - писать о том, "как евреи жили у себя дома". Интересно, что фигура царя Саула (Шаула) у Малкина описана с большой симпатией к этому герою, в отличие от библейского текста, где он показан отнюдь не в самом выгодном свете, оттеняя безусловно положительную фигуру юного Давида. Но от этого чтения я получила главное, что хотела - погружение в мир истории древнего Израиля и взгляд на ее героев как реальных, живых людей со своими чувствами, желаниями и историями.

***

Мирча Элиаде "История веры и религиозных идей" / "Histoire des croyances et des idees religieuses" (1976-1983)

Основная категория: 6. Очень толстая книга

Дополнительно: 18. Любимый жанр (религиоведение/культурология в интересном изложении) / 19. Книга автора, которого ты раньше не читал / 20. Книга, на которую вас подкупили отзывы (во всем виновата kleida)

На самом деле это не одна книга, а три тома, и если сложить из вместе, получится как раз "Очень Толстая Книга" :)

"От каменного века до элевсинских мистерий" / "De Lаgе de la pierre aux mystere d'Eleusis" - 432 стр.

"От Гаутамы Будды до триумфа христианства" / "De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme" - 495 стр.

"От Магомета до Реформации" / "De Mahomet a l'age des reformes" - 349 стр.

Об этой книге я узнала от kleida. Читаю в электронной версии, но подобное лучше читать на бумаге, где проще оставлять закладки и возвращаться к прочитанному. Включаю книгу в этот пост по сходности тематики, хотя я пока только заканчиваю первый том, но планирую прочесть все три до конца года (хахаха, отзываются Небеса :)

Очень "обзорный обзор" религиозной истории человечества, в котором все традиции представлены в хронологическом порядке. В этом плане книга перекликается с "Историей религии" о.Александра Меня, с той разницей, что подача здесь, конечно, не с христианской точки зрения, а с нейтральной, отстраненной, но доброжелательной позиции религиоведа.

Первая книга в электронной версии: www.e-reading.club/book.php. Читается неспешно, некоторые главы я буквально заглатывала, а некоторые шли очень медленно (про Индию, например... мозги у меня кипят от них! просто не могу весь этот божественный компот переварить, видимо, надо питаться какими-то особенными веществами, чтобы такое придумать...), периодически

Для примера - фрагменты, привлекшие особое мое внимание.

Глава V МЕГАЛИТЫ, ХРАМЫ, ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: ЗАПАД ЕВРОПЫ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ДОЛИНА ИНДА - § 34. Камень и банан

"Когда мы созерцаем грандиозные мегалитические монументы самых древних земледельцев Северной Европы, на ум приходит известный индонезийский миф.

В начале начал, когда небо находилось очень близко от земли, Бог, спускал свои дары на веревке, чтобы передать их первичной супружеской чете. Однажды он послал им камень, но удивленные и возмущенные предки отказались его принять. Через несколько дней бог снова опустил веревку, на этот раз с бананом, который был немедленно принят. Тогда предки услышали глас создателя: "поскольку вы выбрали банан, ваша жизнь будет подобна жизни этого фрукта. Если бы вы выбрали камень, ваша жизнь была бы подобна бытию камня, вечному и бессмертному".

Как мы видели, с началом земледелия радикально изменилась концепция человеческой участи: она оказалась такой же хрупкой и эфемерной, как жизнь растений. Но, с другой стороны, человек как бы разделил с растениями их циклическую судьбу: рождение, жизнь, смерть, новое рождение. Мегалитические монументы можно истолковать, как ответ на наш индонезийский миф: если жизнь человека подобна жизни злаков, сила и долговечность достижимы через смерть. Умершие возвращаются в лоно Матери-Земли с надеждой разделить судьбу посеянных семян: к тому же они мистически ассоциируются с каменными блоками погребальной камеры и, следовательно, становятся столь же сильными и неразрушимыми, как камни.

<...> Генеративная функция не должна объясняться фаллической символикой менгира, хотя такая символика и зафиксирована в некоторых культурах. Первоначальной — и фундаментальной — идеей была «трансмутация» предков в камень, и менгир либо служил "заместителем тела", либо содержал какой-то существенный элемент умершего — скелет, пепел, «душу» — в самой своей структуре. В обоих случаях умерший одухотворял камень; он обретал новое тело — каменное, а значит, неразрушимое. Именно это делало менгир или мегалитическую могилу неистощимым источником жизненности и силы. Включаясь в структуру погребальных камней, умершие становились владыками плодовитости и процветания. Говоря языком индонезийского мифа, им удавалось овладеть и камнем, и бананом."

А тут прямо Змей-Горыныч. Наверняка ведь этот образ у наших предков - индоевропейское наследие?

Глава VIII РЕЛИГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ. ВЕДИЙСКИЕ БОГИ - § 68. Индра, победитель и демиург

"Центральный миф об Индре, который к тому же является важнейшим мифом «Ригведы», рассказывает о его победоносном сражении с Вритрой, гигантским драконом, который удерживал воды в "горной расщелине". Подкрепленный сомой, Индра распластывает змея своей ваджрой (yajra — "молнией"), выкованной Тваштаром, раскалывает его череп и освобождает воды, которые низвергаются к морю "как мычащие коровы".

Борьба бога со змееподобным или морским монстром является, как известно, весьма распространенным мифическим сюжетом.

Можно вспомнить борьбу между Ра и Апопом, между шумерским богом Нинуртой и Асагом, Мардуком и Тиамат, между хеттским богом грозы и змеем Иллуянкой, между Зевсом и Тифоном, иранским героем Траэтаоной и трехглавым драконом Ажи-Дахака. В некоторых случаях (например, Мардук — Тиамат) победа бога является предусловием космогонии. В других случаях ставка — инаугурация новых времен или утверждение новой власти (ср.: Зевс — Тифон, Баал — Йамму). В общем и целом, именно умертвление змееподобного монстра, выступающего как символ «хаоса» и одновременно «автохтонности», создает новую космическую или институциональную «ситуацию». Характерная и общая для всех мифов черта — первоначальное поражение героя или страх поражения. Мардук и Ра колеблются вступать в бой; поначалу змею Иллуянке удается ранить бога; Тифону удается отрезать и унести тестикулы Зевса. Согласно «Шатапатха-брахмане», Индра, увидев Вритру, убегает как можно дальше, и "Маркандея-пурана" представляет его "больным от страха" и желающим мира.

Нет нужды останавливаться на «натуристских» интерпретациях этого мифа. В победе над Вритрой видели то грозу, разрешающуюся дождем, то спуск горных вод (Ольденберг), то победу солнца над холодом, «пленившим» и заморозившим воды (Хиллебрандт). Конечно, «натуристские» элементы здесь есть, поскольку миф поливалентен; в частности, победа Индры равносильна триумфу жизни над бесплодием и смертью как последствиями «остановки» вод Вритрой. Однако структура мифа космогонична. В «Ригведе» говорится, что своей победой бог сотворил солнце, небо и рассвет. Согласно другому гимну Индра самим своим рождением разделил Небо и Землю, установил небесный свод и, метнув ваджру, поразил Вритру, который удерживал воды во тьме. Небо и Земля — родители богов; Индра — самый младший из них и последний, поскольку он кладет конец священному браку Неба и Земли. "Своей силой он разводит эти два мира, Небо и Землю, и позволяет Солнцу воссиять". После этого творческого подвига Индра утверждает Варуну в качестве космократа и хранителя рита (которое оставалось спрятанным в подземном мире).

<...> Миф поливалентен. Помимо значимости космогонической, он несет в себе валентности «натуристские» и «исторические». Борьба Индры служила моделью для борьбы, которую арии должны были вести против Дасью (иначе называвшихся вртаны). "Тот, кто победил в битве, действительно убивает Вритру". Есть вероятность, что в древние времена борьба между Индрой и Вритрой составляла мифо-ритуальный сценарий праздников Нового Года, призванных обеспечить возрождение мира.Своей неутомимостью в борьбе и творении, этот бог, олицетворяющий оргиастические силы и вселенское плодородие, обязан тому факту, что насилие дает толчок жизни, наполняет ее плотью и регенерирует. Но очень скоро индийская рефлексия станет использовать этот миф как иллюстрацию божественного двуединства и, далее, как пример герменевтики, направленной на раскрытие конечной реальности."

Там еще много интересного, например, про Аполлона и других, казалось бы, хорошо знакомых всех обитателей греческого пантеона. И про Заратустру очень интересно - про него я, оказывается, меньше всего знаю.

На этом пока все. Но у меня еще немало постов в черновиках ждет своей очереди! И еще больше книжек, тем, фотографий и историй ждут прочтения, исследования, сортировки и рассказа :)

This entry was originally posted at http://meladan.dreamwidth.org/655946.html. Please comment there using OpenID.